La déclaration des droits de l’homme au cours des temps, après la Révolution française

Le respect des principes d’égalité, liberté, fraternité et le vote universel, sont considérés des acquis des démocraties modernes mais n’ont jamais été la conquête d’un jour ; la France a dû passer par plusieurs révolutions et cinq républiques sur trois siècles, pour y arriver.

Cependant le 14 juillet 1789 est resté figé de façon mythique dans l’imaginaire de l’histoire universelle comme le jour où le déclenchement d’une série d’événements aboutirent à l’instauration de la Première République, dont un de ses legs les plus importants fut la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Cependant le 14 juillet 1789 est resté figé de façon mythique dans l’imaginaire de l’histoire universelle comme le jour où le déclenchement d’une série d’événements aboutirent à l’instauration de la Première République, dont un de ses legs les plus importants fut la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Ancrée dans de solides principes philosophiques, cette déclaration était très avancée pour les us et coutumes sociaux de l’époque et comportait de nombreuses contradictions qui ne furent résolues que plusieurs siècles plus tard. L’une des contradictions les plus flagrantes fut l’exclusion des femmes qui furent considérées comme des citoyennes passives, malgré leur participation extrêmement active tout au long du processus révolutionnaire.

Les femmes : de révolutionnaires à citoyennes

Bien que parler de “femmes” en général soit réductionniste, de nombreux documents et témoignages démontrent leur participation active dans les événements décisifs des journées révolutionnaires. Les femmes ont agi avec la détermination de se voir dès le début comme protagonistes et non comme de simples spectatrices.

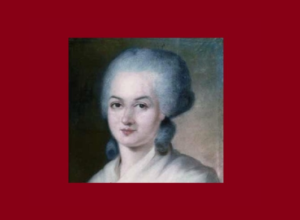

En vertu de quels arguments la déclaration des droits de la femme et la citoyenne rédigée par Olympe de Gouges, a-t-elle pu être ignorée ?

Malgré la défense de l’égalité des femmes, en termes politiques et sociaux de quelques membres de l’assemblée, notamment Sieyès et Condorcet, leur exclusion des affaires publiques se justifiera par leur “nature”, à savoir, leur sexe.

Selon les préjugés et la vision traditionnelle de la famille de l’époque, le corps de la femme étant voué à la reproduction, sa mission sacrée est d’élever les futurs citoyens. Il était impossible donc de les exposer aux risques de la guerre, ni dans les tribunes politiques. Les femmes ont été vaincues, non sans résistance de leur part. Exécutées ou dissuadées, elles sont expulsées de l’espace public vers la sphère réservée de la vie privée.

Ce n’est qu’en 1944 que les Françaises seront reconnues comme des citoyennes avec leur accès au droit de vote et il faudra attendre Simone Veil et la présentation de son projet de loi devant l’Assemblée nationale en 1974, pour rendre aux femmes le droit de disposer de leur corps.

De façon intéressante, Pierre Rosanvallon, dans son œuvre “La Consécration du Citoyen” pointe le fondement de la déclaration des droits de l’homme comme le facteur principal de cette entrée tardive au suffrage universel des françaises : alors que les américaines et les anglaises l’avaient obtenu déjà bien avant, au début du XXe siècle.

Rosanvallon souligne que dans les constitutions anglo-saxonnes, la volonté du peuple n’est pas le fondement de la loi. Le peuple s’exprime indirectement à travers des délégués qui représentent les intérêts des différents corps sociaux qui seront progressivement inclus dans l’exercice démocratique, selon des consensus de type contractuel et utilitariste. Ce critère a permis l’incorporation des femmes comme représentantes de leur sexe, c’est à dire comme un des corps sociaux contribuant à l’intérêt général de la société.

La déclaration des droits “à la française” en revanche, implique une reconnaissance de l’égalité d’emblée. Le citoyen, est porteur de droits dans l’abstrait, sans aucune spécificité naturelle. Il refuse la délégation ou la représentation de ses droits pour éviter tout type de hiérarchies ou de privilèges. La femme française devait donc pouvoir exprimer son vote en tant qu’individu libre et autonome, capable de se représenter par elle-même, et pour cela elle devait au préalable se libérer de l’assujettissement à la relation paternelle et conjugale qui l’empêchait d’exercer la citoyenneté. Il a fallu un certain temps pour changer ce diktat patriarcal. La constitution de l’Argentine s’inspire des mêmes principes, et ce n’est qu’en 1951 que les argentines auront droit à une “libreta cívica”, leur donnant le droit de voter.

Au-delà des droits de l’homme

La citoyenneté ne suffit pas à effacer les inégalités, mais si au travers des siècles cette déclaration des droits de l’homme et du citoyen issue de la Révolution française reste un atout important pour l’humanité, c’est parce que le principe philosophique sous-jacent place l’égalité avant toute autre différence.

Chaque être est porteur de droits, il porte une valeur en soi.

Grâce à ce principe il est possible de défendre la diversité même au-delà des sociétés humaines et d’imaginer, par exemple, un statut juridique plus élevé pour les animaux en tant qu’êtres sensibles.

Un enjeu qui s’avère de plus en plus fondamental et nécessaire pour la coexistence dans notre écosystème planétaire pour les temps à venir.

Patricia Pellegrini